タトル・モリ エイジェンシーは日本の翻訳出版のシェア60%を占める国内最大の「海外著作権仲介エージェント」である。創業時は海外の作品を日本に紹介する業務に特化していたが、1991年からはマンガの海外ライセンスを開始。すべては『ドラゴンボール』に始まり、そこからマンガの現地での出版に急速に習熟して行く欧州・アジア・米州の出版社と、『NARUTO』『ONEPIECE』『鋼の錬金術師』など日本のマンガの海外展開に大きく寄与することになる。近年ではそのすそ野を中国まで広げ、スタジオジブリの中国出版展開も支援しており、「マンガの海外版化」についてインタビューを行った。対象は同社で1991年の海外進出業務を推進した荻野千草氏である。

■1991年のFAXから始まった集英社マンガ海外展開。スペインに向けた1本の国際電話

――:自己紹介からお願いいたします。

荻野千草(おぎのちぐさ)と申します。生年1959年(昭和34年)、現在65歳です。タトル・モリ エイジェンシーに1987年に入社し今年で38年目になります。1991年からマンガの海外ライセンス業務に従事して来ました。2006年取締役就任、2018年専務取締役就任を経て、2022年から顧問を務めています。

――:荻野さんがタトル・モリで最初にマンガの海外展開を始められたとお聞きしました。

1991年11月スペインのバルセロナから届くファックスについて集英社さんからご相談を受けた事が発端となり、初めてマンガの海外ライセンス業務に着手しました。以後、欧州全域&ロシア、中国を含む東アジア&東南アジア、北南米地域で信頼をベースに共に長期的展望に立てる現地出版社さんを権利者さんとご一緒になって一から手探りで開拓して参りました。

――:タトル・モリさんと集英社はどういうご関係ですか?資本関係があるわけではないですよね。

集英社さんとは日頃から海外文藝作品の翻訳出版、海外ノンフィクション作品の翻訳出版でお取引が日頃から活発でした。資本関係はありません。1991年当時としては大変珍しく、集英社の編集者を対象にした著作権侵害についてのレクチャーのご要望が集英社さんの編集総務部からあり、当時の弊社の社長、森武志(1945-98)が集英社さんにて講演をさせて頂きました。

この当時の「著者権侵害」問題とは、海外素材の国内出版物への無断転載を防ぐための啓蒙活動を指していて、「著者権侵害」と聞けば半ば反射的にマンガの海賊版を連想してしまう昨今と当時とでは全く別の時代だった事が伝わってくるかと思います。

そして1991年の11月、同じく集英社さんの編集総務部から社長の森武志宛てにご相談事があるのでご来社願いたいとのご連絡が入りました。当時、私は森のアシスタントを務めていましたので、このミーティングに同行しました。

――:ドラゴンボールって1984年から日本で大人気のコンテンツでした。意外にも1991年のそのスペインに行く前には海外展開はされていなかったのですね。ここで意外なのは、なぜジャンプ編集部ではなく「編集総務部」なのでしょうか?

その当時、集英社さんでは翻訳書関係を除いて海外からのお問い合わせに対応される部署はありませんでしたので、その流れで集英社さんの編集総務部から弊社へのご連絡になったのだと思います。

ミーティングではバルセロナの出版社さんから届いたやや多めのファックスを提示されました。念の為に透かして確認すると、同じ文面のファックスが少なくとも10枚はありました。返信が中々得られないので、ご自分のご要望を集英社さんにしっかりと届けたい一心でバルセロナの出版社さんは何度も何度も同じファックスを送ってきていたんですね。

文面は鳥山明著『ドラゴンボール』をスペインで出版したいと言うご要望でした。当時、日本のマンガを海外で出版する案件については一度も聞いた事も無かったので、全く雲をつかむようなお話でした。

――:1980年代の出版社で海外を見据えてライセンス展開をしていたのは講談社だけ、ともお聞きします。著作権仲介をしていたタトル・モリさんではこうしたことは既に手掛けられていたのではないでしょうか?

それまで弊社で扱っていた 流れでは、英米の作品が日本で翻訳出版されるケース が100%でした。奇しくも日本のマンガに対して、日頃から全く接点もないスペインからのご要望が届くとは、とても特例で、弊社でも全く前例がありませんでした。

集英社さんから手渡されたファックスの束を自社に持って帰り、さて具体的にはどう対応すれば良いか、先ずはお返事の文面をタイプライターで弊社の便箋に打ち上げてから少し考えたんです。先方が繰り返し繰り返し送って来られたファックスに込められた熱量に応えるには、まずはお電話をおかけする事を思いつきました。

――:なんだか、電話かけるだけで大仕事ですね笑。

当時の国際電話の料金はとても高額で、費用を考えれば決して奨励されなかったと思いますが、先ずKDDに電話をしてスペインの国番号とバルセロナの都市番号を教えて貰い 、長い桁数を間違えないようにダイヤルを回してお電話をおかけしました。

先方のご担当者のMontserrat Samonさんをお願いしますと英語で伝えても先方はスペイン語です。「うわー国際電話だ、困ったなぁ」と言うザワザワした雰囲気に続いて、笑い声が聞こえました。次の人に電話が渡されたと了解して、またMontserrat Samonさんをお願いしますと申し上げました。また、笑い声に迎えられました。そうして、三回目にしてご本人に繋がった時は、この間に使った国際電話料金がとても気になっていたので、とてもホッとしました。「集英社さん宛てにファックスを一杯お送り頂いてありがとうございました。これからお返事をファックスさせて頂きますね!」こうして私とMontserrat Samonさんのやり取りが始まりました。今から34年前の事です。

――:なるほど!この1本の国際電話が日本マンガ海外版化の最初の一歩なんですね!

翌年1992年の3月のロンドンブックフェアの時期にお会い出来ませんか とご連絡を入れました。Montseさんにロンドンまで出かけて頂き(Planeta de Agostini社のMontseさんは同社にとっては 女性社員の初海外出張第1 号だったようです!)、、初めてお会いする事が叶いました。両社にとって手探り状態の初のマンガ案件でしたので、全く面識もないままに契約締結に進む気にはとてもならなかったのです。

Planeta de Agostini社※さんの出張OKがギリギリまで出ず、もう今回は会えないのかなぁと半ば諦めつつお待ちしていた後、お会いする事が叶いました。そのくらい「国際電話」にしても「海外出張」にしてもたくさんのハードルがあり、新しい繋がりはすべて手作りで形にしていきました。

※Planeta de Agostini社:

スペイン語圏(全世界)最大の出版社Planeta社とイタリアでは当時勢いがあったキオスク流通の最大大手De Agostini社の合弁会社です。当時はコミックの流通はキオスク流通がメインでしたのでマンガの流通には最適な出版社さんでした。

▲左から荻野氏、Montserrat Samon氏(Planeta de Agostini社)、1992年3月ロンドンで『ドラゴンボール』契約書調整中の写真。この時の詳細は今年5月30日にバルセロナで放映されたCatalan TVの鳥山明先生追悼『ドラゴンボール』放映開始35年記念番組(4部構成)に詳しくMontseさんと当方へのインタビューを交えて再現されています。

――:具体的にはいつ『ドラゴンボール』がスペイン語で出版されるのでしょうか?

1992年4月には契約書が整い、5月には『ドラゴンボール』がスペインでスペイン語版とカタルニア語版が同時に出版された、というのが私の知る限り、集英社さんのマンガが海外に展開された一番最初の一歩です。契約書は前例がないので仕方なくA4用紙一枚裏表で17条項しかない翻訳出版契約書を流用&工夫して作成しました。今では考えられない程シンプルな契約書でした。

想像を遥かに超えてその後大きく成長する事になるマンガの海外出版の発端は、実際のところ “翻訳書出版の軒先をちょっと借りて出発した”という小さな一歩でしかなかったんです。社内のノウハウを流用して間に合わせました。

翻訳書出版&マンガの海外展開の組み合わせ。英語原作作品のグローバル展開で活用されている各国情報を、マンガの海外展開の為に活用出来るのでは?と気付くのはもう少し後の事です。

――:そもそもなぜバルセロナの出版社は集英社にアプローチしようとしていたのでしょうか?

『ドラゴンボール』のアニメが1990年2月からCatalan TVで放映が開始されており、学校の子供達の間でも大流行していたんです。その子供達はなかには『ドラゴンボール』の絵柄を真似て描くようになります。当時の絵柄のコピーがこちらです(プロデューサーさんから直接いただきました)。

――:これは、、、1980年代半ば、私も小学生時代同じようなものを描いてましたよ笑。

学校の子供達が夢中になって熱狂している『ドラゴンボール』の手描きファンアートは学校の教師を経てやがてPlaneta de Agostiniの編集部にも届き、放映されているアニメに原作がある事が突き止められ、原作は集英社と言う日本の出版社が発行している事を手掛かりに、今度は日本大使館に集英社の連絡先を尋ねて連絡を取ろうと試みたんです。その試みも残念ながら状況の進展には繋がらず、1991年10月に開催されたフランクフルト図書展にPlaneta de Agostini社が参加し、出展していた集英社のブースを訪ね、そこで入手した名刺宛てに何度も何度も連絡を試みた、という顛末でした。

――:東映アニメさんは原作より先駆けて、なぜ1990年という早い時期からアニメのスペイン放映を実現させたのでしょう。

東映アニメーションさんが『ドラゴンボール』や『美少女戦士セーラームーン』のアニメを100話とか120話とか大量に海外に売っていた時代があったんです。もともと東映動画時代から社長さんが「日本アニメを東洋のハリウッドにしたい」といって映像を積極的に海外に紹介していた時代が1970年代からありました。そうした中で、スペインやフランスで民放局が出来て放送枠が急に増え、それを埋めなきゃというなかで日本のアニメがとにかく安価で大量にエピソードがある、ということで買われていった。それで一気に広まったのが1980年代でした※。

バルセロナでマンガイベントを主催されていた代表者の方に状況をお尋ねしたところ「いや、アニメを子供に好きなだけ見せていて、ふと振り返ったら、もうみんなすでに洗脳されちゃってましたね!」と明るくおっしゃってましたね笑。

※『ロボテック』『ドラゴンボール』『キン肉マン』『キャプテン翼』『聖闘士星矢』などの日本アニメがフランスで展開され、1988年時点で子供番組の9割以上が日本アニメになるような状況であった(渋谷信一『ル・オタク フランスおたく物語』2009講談社)

――:洗脳(笑)。フランスで文化大臣から「アニメは文化侵略」と敵認定されたのも1980年代でしたが、まさにそれほどの勢いだったわけですね。

当時の事を夏目房之介さんが解説されているように実は「安くて都合がよかった」んでしょうかね?(夏目房之介『マンガ 世界戦略―カモネギ化するマンガ産業』2001小学館)。

ただ、そのアニメに欧州の子供たちが熱狂して、自分達の言葉で原作を出版して欲しいという要望が殺到するんです。最初に日本に届いたのがスペインのバルセロナの声で、子供たちがとにかく同じような絵をかいていると。先生がそれを細かくみていくと、全員がドラゴボールの絵だった。しかもテレビに薄い白紙をはりつけてなぞるように悟空の絵を描いていた、ということなんです。スペインでも「なんでこの絵柄ばかり、みんな描きたくなるんだろうか」というところから子供→先生→現地出版社・編集者→大使館→日本という順番で物事が進んでいきます。

――:なるほど、アニメ放送であまりも子供が熱狂するから、出版社経由でなんとかアプローチしていたんですね。1990年2月の放送開始から、1年半して集英社とタトル・モリの協議となり、2年強たった1992年5月にスペイン語版が出版と。

幾多かの壁を乗り越え、大人たちの根気強い働きかけの結果バルセロナで『ドラゴンボール』に熱狂していた子供達の気持ちがようやくどうにか集英社に届き、対応の為に日頃から翻訳出版で付き合いのある著者権仲介エージェントに連絡が入ったんです。

「現地の子供たちの熱狂が大人を動かす」と言うこのパターンは以後世界各国のどの地域でも何度も繰り返され、形を変えた同じ現象に何回も何回も遭遇したんです。「日本のマンガが世界各国で読まれている」と言うニュースは、ほとんどの場合「日本からの働きかけがあった結果」と推論され結論づけられる事がほぼ定番なんですが、実際は違うんです。アニメの放映が各国であった結果、夢中になった子供達の熱意が原動力になって初めて原作の翻訳出版が可能になっています。そもそも放映されたアニメの原作は雑誌での連載と単行本です。やや図式的ですが、国内の展開は原作→アニメですが、海外の展開はアニメ→原作です。

▲左から荻野氏、Montserrat Samon氏(Planeta de Agostini社)。1993年5月『ドラゴンボール』出版の翌年、初めてバルセロナを訪れたPlaneta de Agostiniのオフィスにて。

Montseさんはその後Panini社に移られ、今ではメキシコ、ブラジル、アルゼンチン、チリ等の南米地域の各国で新規にマンガが出版される事に大きく貢献されておられるんです。時折zoomで近況を伝えあったり、来日されればランチ&お散歩等をご一緒しています。「その昔にzoomがあったらね!もっと便利だったのにね」ってふたりで良く笑っています。

――:現地出版社の新規開拓にずいぶんと飛び回っておられたんですね。

その後、それまで100%海賊版だったタイ王国でタイ語版『週刊少年ジャンプ』を1994年に創刊、1997年ドイツでの初めて右開き『ドラゴンボール』を出版、2000年デンマークとスウェーデンで『ドラゴンボール』出版等に携わります。この時期を前後して台湾、香港、シンガポール、マレーシア、イタリア、ポーランド、フィンランド、ノルウェーの各国とも取引を次々に開始して行きます。2002年になるとアメリカで初めての右開き版出版に携わります。2004年からはフランスの市場開拓をより積極的に開始し、2006年にはベトナムが著作権条約に批准するタイミングで取引を開始します。2008年にはベルリンの壁崩壊後いち早くロシアとの取引を開始したロンドンのLiterary Agentのアドバイスを頼りに、念願のモスクワ出張が叶い、取引を拡大する。2011年にはトルコ、ブラジルとアルゼンチンに出張し取引を拡大することになります。2013年には中国との取引強化を開始します。

入社してから38年間、何をしていたの?と尋ねられれば、ざっとこんな感じです。入社後、初めてロンドンに出張した1988年から、出張業務を引き継ぐ2014年迄の22年間で、述べ126回の出張を繰り返し、合計25都市を訪問、この間に合計21ヶ国との新規取引を開始し拡大しました。

■1980~90年代に洋書輸入の先端エージェンシーだったタトル・モリ。輸入100%から輸出:輸入50%ずつの架け橋に

――:タトル・モリ エイジェンシーの成り立ちを伺ってよいでしょうか?

戦後、マッカーサー司令官の任命を受け、日本の出版業界再生のためにチャールズ・イー・タトル氏(1915-1993)は来日されました。アメリカの文化や情報が日本に入ってくるだけではなく、日本の文化や情報も正確にアメリカに届ける事も大切だと感じていたそうです。任務終了後も日本に留まり、洋書や洋雑誌の輸入だけでなく、日本を海外に紹介する書籍を出版し、日本の古書を輸出する、前身の「チャールズ・イー・タトル商会」を1948年に創業しました。こうして出来たチャールズ・イー・タトル商会の著作権部として1952年にライセンス業務を開始し、1978年にはタトル・モリ エイジェンシーとして著作権部門が分離独立しました。

▲左からチャールズ・イー・タトル氏、妻のレイコ・タトル氏、森武志氏。1980年6月のバーモント州ラットランドのタトル書店(1832年創業)の前で。

――:タトル出版は現在も米国、そしてシンガポールにもぺリプラス出版があり、グローバルなグループですよね。日本における「タトル・モリ」というのはどこから来ているお名前なのでしょうか?

タトルさんの奥様のレイコ・タトルさんが森武志の叔母になります。その著作権管理部の仕事を分離独立する際に、1978年にお二人のお名前をとって創業したのが「タトル・モリ・エイジェンシー」になります。叔父と甥っ子の関係です。

――:出版社じゃなくて、あくまで「エイジェンシー」なんですね。

はい、その通りです。著者の代理人を務めるエイジェンシーが同時に出版社の一部である事は、利益相反になりますので事実上出来ません。

例えば極端な話ですが、タトル・モリ エイジェンシーでお取り扱いしているベストセラー作家さんの著作を仮に出版部門を含む自社の利益を最優先して全てタトル出版に許諾して出版したとしたら、業界他社の出版社さんはニ度と弊社に振り向いて頂けませんよね。そう言う意味で、言い換えれば弊社は1978年当時にタトル商会から独立する必要がありました。

――:日本ではあまりなじみのない概念です。

著者の代理人(Literary Agent )と言う職業は日本では馴染みの薄い職業ですが、発祥は1875年ロンドン、現在の英米欧州圏の出版界で作家を見出し&育て&キャリアマネジメント&海外展開の管理迄を一括で行う大変重要な役割を担っています。業態がBtoBのため、表には出ませんが、翻訳書籍や海外版書籍&海外版マンガの奥付にてその足跡をご確認頂けます。或いは、アスリートのエイジェントならご存知の方も多いかも知れませんね!

補足しますと 私共 エイジェントは「〈作家・クリエイター〉の一番の味方だ」と言うことです。

マンガの場合、私共は決して現地出版社の味方ではないのです。仮にですが、現地出版社さんに加勢して著者に支払われるべき印税を少なく見積もるような事には決して加担しません。ビジネスとして仮にもそうする事が不利益な仕組みの中で代理人の 立ち位置が定められています。

――:重要なポイントですね。ハリウッドのタレントの場合はエージェントが仕えていて、日本では出版社の編集者が作家に対して同じ役割を果たすのが通例ですよね。

はいそうです。これをマンガ輸出の文脈に具体的に置き換えてみると、マンガ 家さんは、ほとんどの場合、出版社さんに海外ライツ展開を委ねられておられるので、弊社はこの場合の権利者=出版社さんの味方であって、決して取引先の現地出版社さんの味方ではないのです。

弊社は作家さん=権利者さんの最大利益を目指して日々お仕事をさせて頂いております。

――:入社された当時はどれくらいの規模の、どんな会社だったんですか?

1987年に入社したのですが、たしか18人目の社員でした。社長の森武志のアシスタントとして入社しました。

当時はPC等は勿論なく、メールの返事と言えば、上司がまずアシスタントに向かってディクテーション(口述筆記)をして、アシスタントがその文面をタイプライターで会社の便箋に打ち出し、上司がその便箋の内容を最終確認の上に直筆のサインを施し、アシスタントがそのレターを相手先住所がタイプされた封筒に入れて国際郵便で海外に送る、というのが当たり前だったんですよ。今と比べたら恐ろしく手間がかかっていますよね!但し、実は良い事もあって、アシスタントにとっては得難い学びの機会だったので、今思えば、コレポン対応と人材育成がセットになっていたんですね。

――:どんな作品を出されていたんですか?

当時の弊社は『野性のエルザ』(原作1960、日本1962年出版)や『アンネの日記』(原作1947年、日本1952)などの作品に既に携わっていて、1980-90年代は洋書の翻訳書がベストセラーのトップに入ることがとても多かった時代です。

世代的にもアメリカのコンテンツをとても積極的に受容していた時代で、翻訳書・洋楽・ハリウッド映画が大変もてはやされていました。会社の売上も100%そうした「輸入」で、翻訳書刊行の事業は講談社、集英社、新潮社、文藝春秋、角川書店、早川書房、東京創元社、扶桑社 が競って大変活発に展開されておられました。

――:角川春樹さんが『ラブ・ストーリー 』で115万部売った1970年の翻訳出版の成功作など、米国文学が日本にどんどん輸入されていた時代ですね。

ただ会社としては森武志社長は1998年に53歳の若さで急に亡くなってしまわれ、埋まる事がない喪失と同時に会社はピンチを迎えます。ご一緒にお仕事をさせて頂いた約10年間にお側で学べた事がその後の土台となっていて、困った時には無意識にご相談しています。「うーん、こう言う時は、森社長ならどうされますか。。。?」

1998年には森武志社長のご長男の森健一さんが24歳の若さで見事に跡を継がれ、現在に至っています。今年に入ってからも森武志会長&森健一社長を慕って、昔から親しく取引&交流のある著名なNYのLiterary Agentの来日が続いたんです。旧交を温めてつつ、新作の情報交換も行い、作家のキャリアをご一緒に盛り立てています。

森武志会長がご存命なら今年で丁度80歳になられます。今の弊社をご覧になって何て言われるんでしょうか?きっと驚かれるかも知れませんね!

――:出版エイジェンシーとして「洋書輸入」メインだった会社で、なぜ「マンガ輸出」の役割を荻野さんが担当することになるのですか?

当時、「マンガ輸出」という業務そのものが社内で存在しませんでした。社長のミーティングに同行した流れで自然と担当者になりました。

■「ドラゴンボール」実績が現地出版社のマンガ展開インフラに。海賊版100%のタイ・ベトナム攻略法。

――:日本から海外にマンガ輸出をしている出版社ってどのくらいあるのでしょうか?

それは多分弊社とお取引をさせて頂いている 約80社さんになります。私たちは権利者さんの大事な作品をお預かりして、海外に120社程、ご信頼できる現地出版社さんをご紹介して行くという役割を担っています。各国※ボルド表記の必要はありますでしょうか?に出版社さんはたくさんあるのですが、的確な翻訳と編集を行い 、契約書に沿って前払い金は勿論の事、印税計算も正確に行い 支払期限迄に 支払ってくる事が出来る現地出版社さんとなるとやや限られてきます。許諾先を厳密に審査&選定しない場合、各種の契約書不履行、時には音信不通になってしまう現地出版社さんもあるくらいですから、我々に求められている役割としては「リスクヘッジ」が一番ではないかと言う手応えはあります。

弊社が仲介を行なっているのは、すでに取引実績があり、翻訳出版できちんと品質の高い書籍を出版 してくれる現地出版社さんだけです。

会社の経営形態を把握する事も基本の一つ ですが、担当者それぞれの特性をしっかりと知ることがやはり大事なのかもしれませんね。その方のバックグラウンド、目指す方向性、そして仕事をする上で何を大事にされておられるのか等です。

――:チームとしてはどのくらいの人数でやっているのですか?

現在はマンガチーム12名、書籍チーム12名の合わせて24名、この両「輸出」チームの合計24名で会社の約半分弱を占めるほどになりました。売上も100%輸入から、今は輸出が半分以上を占める様変わりをしています。最初の雲を掴むような状況からしたらびっくりしますよね!

上記の書籍チームはマンガの中国展開も兼ねています。書籍チームは日本の書籍の東アジア展開から始まったんですが、2013年からはマンガの中国展開にも着手しました。その分、マンガチームは中国を除く全世界に対応しています。

両チームともその時々の紆余曲折を経験しながらですが、結果として大きなメンバー交代はほぼ経験せずに来れた事は、タイムリーで適切なサポートを継続してさせて頂く上で良かったと思っています。森武志会長は常々「自分より優秀なスタッフを採用をせよ!」と何度となく日頃から繰り返し申してましたが、耳にタコが功を奏したように思っています。

――:すでに30年強の輸出実績ということですが、各海外の出版社というのはどうやって育成されていったのでしょうか?

『ドラゴンボール』を出版することでその先の基礎になる実績ができたんです。それがとても大きいですね。世界中どこも『ドラゴンボール』が出版されることで現地の出版社が色々な意味マンガの出版に慣れて、そこから現地でのマンガ出版&流通の仕組みが初めて時間をかけて徐々に確立していったんです。

逆に、日本ではごく普通に出版されているマンガの雑誌と単行本と言う出版物の形態が、一旦海を渡った海外の出版界にとってはいかに異質だったかと言う事も学びましたね。

――:なるほど!薄利の雑誌→単行本で収益化、という流れは日本のみの状況なのですね。

日本では当たり前過ぎる事なので、誰も疑問にも思わないのですが、そもそも、例えば『ドラゴンボール』のように、先ず毎週刊行される雑誌で連載が定期販売され、3ヶ月毎に単行本が定期的に発売される全42巻の出版物の形態は、日本以外では全く存在しません。編集&印刷はもとより、物理的に的確な流通方法、そして一番難しかったのが、書店やキオスクでの的確な棚の確保でした。

日本以外では雑誌流通と書籍流通は全く別ルートです。定期的に発売されるマンガの単行本はさてどちらになるのか?あるいは両方か?各国での試行錯誤は永年続きました。

――:明治~大正期に書籍だけでなく雑誌流通という別ルートを確保したことが、日本の巨大な出版市場の発展に大きく寄与しました。こうした日本独自のスキームでできあがった連載作品を、海外向けにどう展開するかはマーケティングの創造作業ですね。でも重要なのは、前述のように「子供たちの声」がすべての始まりだった、と。

ハイ、子供達です。すべては子供達の熱気と声の大きさから始まっています。これはアジアでもみんな一緒でしたね。スウェーデンでもその影響力に児童書のベテラン編集者が驚いて「ファンレターこんなに届くことは初めて、鳥山明先生宛が初めて!」というような状態なんですよね。ベテラン編集者さんの理解をも超えた熱量だったんです。

――:アジアはいかがでしたか?

集英社さんから次にご相談を頂いたのがタイ王国の対応でした。その時点でタイ王国については全く何の知識も無く、まっさらの状態だったので1992年に仕事に先駆けバンコクにプライベートで行ったときにとても驚いたんですよね。もう書店にびっしりと並んだマンガは「100%海賊版」という笑。

欧州での翻訳出版を始めたばかりの私としては、アジアになるともう手のつけようのないくらいに海賊版が普及している。さてこれはどうしよう!と半ばパニックになりそうな、正に別世界でしたが、やがて現地の出版社さんとお知り合いになるにつれて、「自分の代で海賊版を徹底的に退治するのだ」、あるいは「タイの子供達の識字率を上げるんだ」とか、正に国造りに燃える大人達に出会う事が出来、逆に大変感銘を受けました 海賊版退治は日本からの一人相撲では決して無く、現地業界の悲願でもあったので、時間はかかりましたが、手をしっかり携えて根気よく行いました。

――:海賊版100%という市場の場合、どうやって出版社を選ぶんですか?

基本的な事ですが、出来るだけ多角的に情報を集めて、ミーティングでの質疑応答 を重視する事に集中し ました。

ある一社さんとのやり取りですが、「最初に1つだけ質問させてください、どうして著作権の契約を されたいのでしょうか?」とお尋ねしたら「『ドラゴンボール』の海賊版は どんどん出ています、海賊版の種類が増えてしまって値段がどんどん安くなってしまって誰も儲からないんです。我々は正式に契約を結んで、他の海賊版を止めたい!」と訴えられました。

この返答を聞いて初めて著者権の契約とは競合他社を締め出して「独占」的に出版物を世に出す仕組みを提供しているのだと言う当たり前の側面に初めて触れた思いでした。今までいかに法的に守られて来た地域や環境でしか仕事をして来なかった事にも同時に気づかされました。この問いに対して「著者権は守らなければならないので」とか、本質的でない回答であったなら、一緒にお仕事が出来る可能性は低いと思ったことでしょうね。

――:どうやって海賊版をつぶしていくんですか?日本で印刷工場から版を不正入手して、もう現地でも同じスピードですよね(勝手に違法業者がやってしまうため、作家や集英社など日本出版社には一銭も入らない)?

集英社さんは自社以外では入手不可能な『週刊少年ジャンプ』の青焼を弊社に毎月曜日の朝一番で届けて下さり、DHL便に乗せて月曜日の夕方にその青焼がバンコクに届き、火~木の3日間で翻訳、金曜にはタイ語版でリリースできる形で最速の体制を組んでいきました。どんな凄腕の海賊版業者も太刀打ちできないスピードで正式なタイ語版の『週刊少年ジャンプ』をタイで出版する、それが一番有効な対策だったんです。

■2000年代に入って出版社の海外攻勢。22年間で合計126回25都市への出張を繰り返し、切り開いた全世界の日本マンガ流通網

――:国内最強でも海外展開は遅かった、という状況だったかと思いますが、他の出版社の状況はどうでしたか?

1990年代は集英社さんが、というよりも全般的に出版社さんは例外無く海外市場には全くご関心がなく、例外的だったのが唯一講談社さん、という感じでした。

講談社さんは早くから国際部を立ち上げられ、イタリア・ボローニャ児童書図書展やフランクフルト図書展にも早くから出展をされ、しっかりした海外でのプレゼンスを既に築いておられました。

――:なるほど。小学館や角川書店はどうだったのでしょうか。

小学館さんは1986年に今のViz Mediaをアメリカで設立されてから欧州や中国の拠点を立ち上げられておられます。Kadokawaさんは1990年代は全くの手付かずで、私の手応えでは2005年以降に少しずつその状況が改善されて行ったと思います。現在では現地法人を各地域で展開されるまでになっていますね。

――:70~80年代に映像展開していたアニメに比べ、出版社の海外展開は1990年代が黎明期。00年代になってからようやく大手が足並みそろえて、という感じだったのですね。

国内の権利者さんとのファーストコンタクトは、いつも海外からのリクエストを弊社がご案内するステップから始まりました。アニメ放映を楽しんだ熱心なファンが現地出版社に連絡を取り、その出版社から弊社にリクエストが届く、ということで関心の高いマンガ作品から順々お問い合わせが入ります。

それを版元の出版社につなぐのですが、海外担当部署がないことも多く、代表電話番号で「カクカクシカジカこう言うご用件」なのですが、という説明を何十回と繰り返しておりました。いきなり初見で「海外からのお問い合わせがあります」、と言われても、皆さま煩わしいだけだったのではないかとも思います。実は、スクウェア・エニックスさんとの出会いも最初はこのパターンでした。しばらくファックスで当時のエニックスさんにリクエストを何回かお送りし続けていた後、2005年のある日に初めてお電話を頂戴して、「欧州をお願いします」とご依頼を頂きました。

――:スクウェア・エニックス社とのお仕事はどうでしたか?

当初は欧州全域をまとめてお任せ頂けたので責任は大変重大でしたが、凄く楽しかったです!今では、ほぼ全世界をお預かりする迄になっています。

集英社さんはフランスは別途にケアされておられたので、弊社はフランス以外のスペイン、ドイツ、イタリア、北欧が中心で、フランスはほぼ手付かずでしたので、スクウェア・エニックス社さんのご依頼のお陰で2005年からの6年間で20回はパリに出張し、お取引先を一挙に開拓出来ました。

――:なるほど。荻野さんとしても新しい原作版元と新しい現地出版社をつなぐことで世界が広がるんですね。

はい。フランスで出会えたのは1990年代に放映されてたアニメに夢中になり、多くの日本の作品に親しんで育った世代の若く大変熱心な編集者さんたちでした。フランスは読者層も大変厚いんですが、取り分け編集者さんの層が豊穣なことが特徴的だと思っています。見落とされがちですが、フランスの市場規模はほぼアメリカと同等に扱われていますが、フランスの人口はアメリカの1/6です。

フランスの若手の編集者さんとスクウェア・エニックスさんとご一緒に展開出来るお仕事の質と量が急激&飛躍的に伸びたことはとても大きな成果でした。

――:1990年代は『ドラゴンボール』の実績づくり、1998年ポケモンブームでVizMediaから日本マンガブームになるのが1999~2006年ごろ。そこでアニメ・マンガブームはビデオ販売トレンド減衰で一幅していますが、タトルさんとしては影響はなかったのでしょうか。

弊社では1991年以降少しずつではありますが、長らくゆっくりと右肩上がりという感じで参りました。確かに2008年のリーマンショックで市場は一時凹みましたが、その後は再び売上は緩やかに上昇して行きました。

――:英語のホームページもなく、たらいまわしにあっていた時代から、日本の出版社も変わってきたんでしょうか?

この30年間を振り返ってみれば、各社それぞれめざましい変化を遂げられたと思います。初期は他部署兼任で出発する海外ライツ業務も、次第に海外ライツ部門が設立されて行きました。何より大きく改善されたのが、海外ライツ部門と編集部との連携だと思います。

――:確かに。作家と協働している編集部こそが海外を見始めない事には、煩雑 な海外向け出版業務 も滞りますよね。

30年前の出発時点では、編集部は国内で手一杯。海外なんて構ってられませんというつれないスタンスで、編集部からの返答待ち案件がとても多かったんです。今では考え難いですよね!時間が経過するに従って、編集部と海外ライツ部門の距離は縮み、よりリアルタイムに「間に合う」対応が可能になって来ました。今ではより全社的な連携が取れる事が大事と言うか、当たり前の事になりつつあるんだと思います。

――:コロナで米国の日本マンガ市場は3倍以上に膨らみ、その成長は過去20年で見たことがないものでした。コロナという社会現象は日本マンガ市場にとってどれほど大きかったのでしょうか?

それまでは30年をかけて徐々に増えていったマンガの輸出がそこで一挙に急激に伸びました。コロナ後にあるフランスの編集者さんに教えて頂いたエピソードですが、「昔はクラスでマンガを読んでいるとオタク扱いだったけど、コロナ後はクラスでマンガを読んでいないとオタク扱いになる」そうですよ。

■コレクション需要の日本マンガ。世界でデジタルは広がるのか

――:いまや国内7000億円のマンガ市場も、海外の日本マンガ市場が3000億円と半分近くを占めるほどに成長している。その旗手となる市場がアメリカとフランスですね。デジタル版も広がるでしょうか?

手応えとしてはどうもデジタル版はそう簡単には広がらないように思えます。ここ数年の好景気はほとんどが「コレクションしたい」という読者 の需要に拠った市場です。デジタルがあったからこそ、逆にフィジカルな本ってどんどん豪華でキレイになっていったんですよね(価格もずいぶん上がりました!)。“モノとして美しい本”として箱にいれたり、$100-200高価格帯のコレクションセットが盛んに出てきて、これはアメリカやフランスだけじゃなく世界中の傾向みたいです。ベトナムでも同じ傾向があり、より豪華な装丁が好まれ売れます。たんなる情報・消費としてのマンガじゃなくて、作品の世界観を身近に感じられる丁寧に編集された書籍が読者 の気持ちに届いているようです。

――:2020年代に入ってからスタジオジブリさんの書籍も海外で成功されてますよね。

スタジオジブリさんとは1995年にイタリアの案件でお取引が始まり、2017年になって新たにご相談を頂き、中国に着手する事になりました。タイミングとして、中国政府の方針修正が2019年に行われた事も幸いして、大変多くの中国の読者にスタジオジブリさんの書籍をお届け出来ました。弊社としても中国は2013年から強化した地域だったので、これはとっても嬉しく手応えがある成果でしたね。

詳しくはスタジオジブリさん発行の『熱風』2023年12月号のインタビューにお答えさせて頂いています。

――:荻野さんが目標としている、日本マンガのゴールはありますか?

マンガの原作を出来るだけ多くの世界の国々の読者に届けたいと思っています。電子版や映像 の配信に比べると、用紙の調達、翻訳&編集の工程、印刷、流通網の整備、販売拠点の確保、広告宣伝と様々な現地各国のインフラが整わないとマンガの定期的な翻訳出版は叶わないのですが、その分、読者には読書そのものの充足感、自分の大事にしている作品を少しずつ本棚にコレクションして行く満足感は何にも代え難く、他のメディアでは得難い経験を提供出来ていると思っています。

今日のように地球規模で各国の読者が共通の作品をほぼ同時期に楽しめる状況が整った事は且つてなかったと思います。国境、言語、生活形態の違いを超えて共通の作品を楽しめる状況は今後も大事にして行きたいです。

――:荻野さんがタトル・モリとの出会いがあったとはいえ、これほど多くの国に足を運ばれ、世界中にマンガ出版を広められた原動力はどこからくるものなのですか?

私は4歳の時から海外勤務に伴われ1960年代のロンドンと1970年代の冷戦下西ドイツで育ち、1973年13歳の時に東西ベルリンの壁を訪れる機会がありました。、同じドイツ国民が不条理に壁で分断され悲しみ苦しむ状況に接する経験をしました。ベルリンの壁に象徴されるような理不尽な壁等が取り払われれば良いのに!とどこかで願いつつ育った気がするんです。また逆に、国家の単位ではなく、共通項が多い人々が一緒の方がよっぽど楽しいん じゃないかって大変シンプルにも考えてました。

マンガの海外展開と言う、当時は前例のないお仕事に出会ったのは全くの偶然でしたが、はじめ からとても興味が湧き、このお仕事であれば色々な壁が越えられるかもと思い、段々と興に乗って行った感じでした。海外勤務に伴われた巡り合わせ、マンガの海外展開に出会った巡り合わせ、たまたまが色々と重なった結果かなぁ。

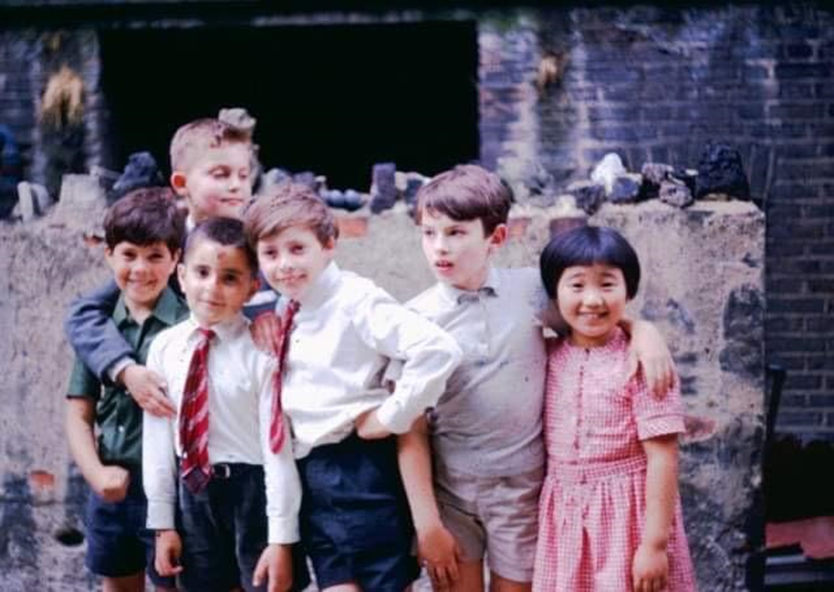

▲1966年当時6歳、ロンドンCarroll Schoolの級友たちと学校の中庭にて

――:日本のマンガ海外版化はアニメに押されるようにはじまり、それでも90年代後半から「国内が落ち続ける」中で出版社も投資意欲をそこまで海外に傾けられなかった。ただ2017年以降各出版社がデジタル化で利益を確保しはじめ、2020年代にコロナ禍で海外市場が爆発して、明確に大手4社を筆頭に勢力化するようになったのは本当に最近のことだと言えます。

マンガの海外展開がしっかりとした分野として認識されるには結構時間が経過している事は確かです。それまでは、目の前で起きている現象を客観的に説明してくれる記事や掘り下げたレポートも少なく、主に各国の編集部でまとめられた資料を参考にしていました。

でもそんな中で中山さんのご著書『エンタメビジネス全史』に代表されるマンガの分野では初めての数値化や俯瞰的な説明に触れて、こんな素晴らしい手法がある! と思ったんです。

――:そうだったんですか!ありがたいです笑。マンガを通じた多様なミスコミュニケーション社会における共通カルチャーの創造、というのがまさに荻野さんの天職だったんですね。

全く偶然に出会ったマンガの海外展開と言うお仕事でしたが、お陰様で多くの出会いと温かいサポートに支えられながら、海外で育つ中で培われたテーマを仕事として追求する事が叶いました。

最後になりましたが鳥山明先生を始め、多く作家先生方の素晴らしい作品の海外展開を弊社にお任せ頂き本当に感謝の気持ちで一杯です。先生方の読者は地球上に大変大勢いらっしゃいます。これからも国内&各国の出版社さんと力を合わせて先生方と読者の活気あるコミュニティ作りに引き続きご一緒させて頂きたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。