「シャンプーハット」から始まる物語

2025年春はハイクオリティなオリジナルアニメが揃ったシーズンとなった。『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』はあえて指摘するまでもなく、吉田恵里香が脚本を務めた『前橋ウィッチーズ』はテレビドラマ的な「社会派」メッセージをアイドルアニメの文脈と見事に融合・昇華させ、同時期を象徴する作品となった。

2025年春オリジナルアニメが豊作すぎる SFからアイドルまで必見の5作

4月から放送が始まった2025年春クールのアニメでは、スタジオカラー×サンライズによる『機動戦士Gundam GQuuuuuuX…

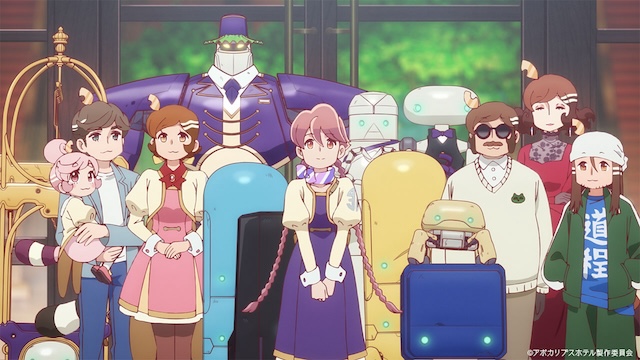

その中で異質な存在感を放っていたのが『アポカリプスホテル』だろう。CygamesPicturesが手掛けた同作は、パンデミックにより人類が死滅、あるいは宇宙へ旅立ってしまった後の地球を舞台とするSFコメディだ。

本作の第1話冒頭で、ロボットのヤチヨがみせる「シャンプーハット」への異常な固執ぶりに何かを感じ取った視聴者は幸運である。これは作中の最重要アイテムだからだ。

ホテリエロボットのヤチヨは、「ホテル銀河楼」で従事するロボットたちを統括する人工知能、さながらメタAIとして日々を過ごしている。おそうじロボやハエトリロボといった、単純作業を担当するAIには自然言語発話機能が搭載されていないなか、流暢な日本語で指示を出すヤチヨは極めて「人間」らしい。

一方で、人類がいなくなってから100年。その間「汚れなし」「水滴なし」「カビなし」「アメニティよし」と、設備点検のルーティーンをこなしつづけるヤチヨの杓子定規ぶりは、なるほどたしかに「機械的」だ。

ところがどういうわけかそのルーティーンに「シャンプーハットの有無」の確認が含まれている。「アメニティ」と「シャンプーハット」を区別している時点でカテゴライズ処理にややバグをきたしていると思われるが、とにかくこのAIはシャンプーハットが各部屋に設置されていることが、ホテル運営にとって極めて重要な事柄だと定義している。そればかりか規定の場所にシャンプーハットがないと知るやいなや、大騒ぎして全従業員を召集、探索を指示する。

その固執ぶりはもはやフェティッシュであり、人類が持つ過剰な感情そのものだ(一つでもシャンプーハットがなくなれば推定顧客満足度が「0%」になるという驚くべき計算能力)。

シャンプーハットは「嗜好品」と呼ぶには微妙だが、少なくとも「必需品」と断言するのは難しい。それを断固として不可欠なものと言い張るヤチヨは明らかに合理性を欠いており、その意味で「人類」らしい。

やがてシャンプーハットはドアマンロボが被っていたことが見つかり、一件落着。彼(男性だろう)にも自然言語発話機能が備わっているが、「ホテルのドアを開ける」ためだけにプログラムされているために、ヤチヨほど多様な行動・対話ができるわけではない。「ちょっと人間っぽい」ロボといったところか。

すなわち自然言語能力を人間らしさの指標とするならば、最も人間らしいヤチヨと最も機械的なハエトリロボらが対極に位置し、その中間あたりをドアマンロボが占めることになる。この三者の関係は、「人間性」にグラデーションが存在することを示しているだろう。

そしてロボットに潜む人間性のグラデーションを提示することで、「人類」が持つ人間性(の特権)をあっという間に相対化し、ポストヒューマンの世界観を過不足なく示している。端的な導入だ。

こうして「人間」と「機械」の境界線(の越境)を立ち示すドアマンロボが、「嗜好品」と「必需品」を脱構築するシャンプーハットを被る。その彼がホテル銀河楼のドアを開けるところから、まさに『アポカリプスホテル』の物語も「幕を開ける」のだ。

ロボットの「老い」を描く『アポカリプスホテル』

ドアマンロボが招いた来訪者のうち、ポン子たちタヌキ星人はホテルに長期滞在(というか定住)することになる。ロボットしかいなかったこのホテルに、成長し、そして老いてゆく生命体が常駐することになるわけだ。

タヌキとしての習性(溜め糞や穴を掘るといった)がホテル運営と衝突することもあるが、そうしたあからさまな移民問題の寓話は早々に片が付く。

それよりもポン子がホテル従業員になることで、ヤチヨたちロボットとの差異=生命と機械との差異を浮き彫りにしたことのほうが重要だろう。つまり時間経過とともに「変化する身体」を持つ生命と、「変化なき身体」のロボットとの差異だ。

すでに100年単位で「ルーティーン」をこなしてきたヤチヨたちの日常に生命が現れることで、漸進的な変化がもたらされる。実際にポン子は成長してこの星で配偶者を得るし、祖母のムジナは老いて亡くなってしまう。

「悠久」の日々を送るロボットと、不可逆な「変化」を強いられる生命体。両者の対比が日常の機微を際立たせるだろう。

ーーというのは単純な二元論的理解であって、ポン子やヤチヨたちの関係はもう少し複雑だ。

シャンプーハットのくだりにみられるように、ヤチヨたちも十分に(?)生命らしい非合理を抱えていたのだった。そればかりか生命体同様に身体も変化していく。たとえば第1話時点で、故障して「無期限休職」したロボットたちの残骸が描かれていたように、ロボットも「死亡」するのだ。

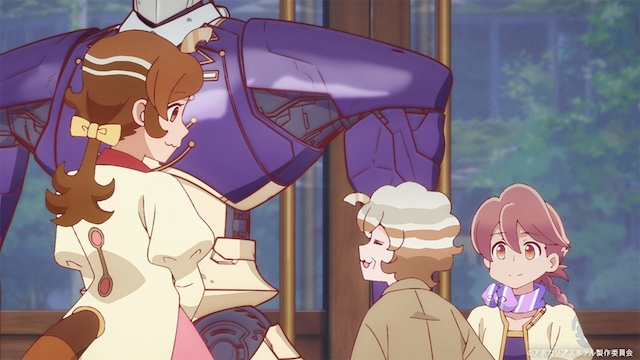

また第8話のヤチヨは、とある事情からボディが破損、数十年眠りについてしまってから目を覚ます(すでに指摘されているような時系列の矛盾はとりあえず無視するので数十年としておく)と、間に合わせの修理のために腕はマジックハンドのようなアームに、下半身はキャタピラに改造されていた。

ホモ・サピエンスらしい二足歩行に慣れていたヤチヨは日常生活を送るのが困難になる。ペンを持つことすらままならない自身の身体に絶望し、苛立ち、やがてホテルを飛び出してしまう。「衰えた身体」への葛藤は、人類で言うところの「老い」との向き合いであるかのようだ。

ヤチヨ本人はこれを「反抗期」と呼ぶが、いずれにしろロボットに「ライフステージ」のようなものが、人類の時間軸とはズレたところに生じているのは興味深い。

あるいは第11話ではヤチヨの頭部パーツの一部が破損して交換を強いられる。ヤチヨは荒廃した東京を散策するなかで偶然見つけたロボットの「死骸」から同様のパーツを発見し、自身のそれと交換する。あたかもそれは機械体が為す食物連鎖(あるいはカニバリズム)のようだ。

このように、不変の「ルーティーン」を永遠にこなしているかのようにみえたロボットにも身体の漸進的変化が存在する。物質である限りは不可避的に摩耗するのだ。

生命体の「成長」と機械体の「摩耗」。両者は等しく「老い」として捉えられるものなのではないか。そんな問いを投げかけることで、「人間とロボット」ばかりか「生命と機械」の差異すらも無効化する。ヤチヨたちは端的な「生きもの」として生態系を築いていく。