スタジオジブリの物語には、忘れがたい“カッコよさ”をまとった男たちが登場する。

たとえば『千と千尋の神隠し』のハクや『耳をすませば』の天沢聖司、さらには『ハウルの動く城』のハウルもいる。透明感や美しさ、どこか掴みきれないミステリアスな一面。そうした魅力をもった彼らに、心を奪われた人も多いのではないだろうか。

しかし、大人になった今こそ胸に迫るのが、『紅の豚』の主人公ポルコ・ロッソである。

『紅の豚』で味わう森山周一郎さんの“粋”な声 ポルコ・ロッソのかっこよさの源を知る

『金曜ロードショー』(日本テレビ系)では、先週の『千と千尋の神隠し』に続き、1月14日は『紅の豚』をノーカット放送する。主人公で…

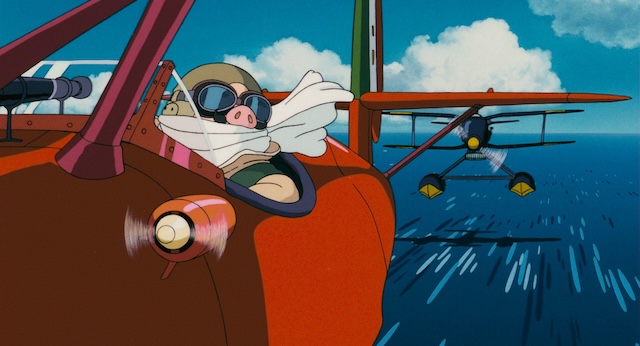

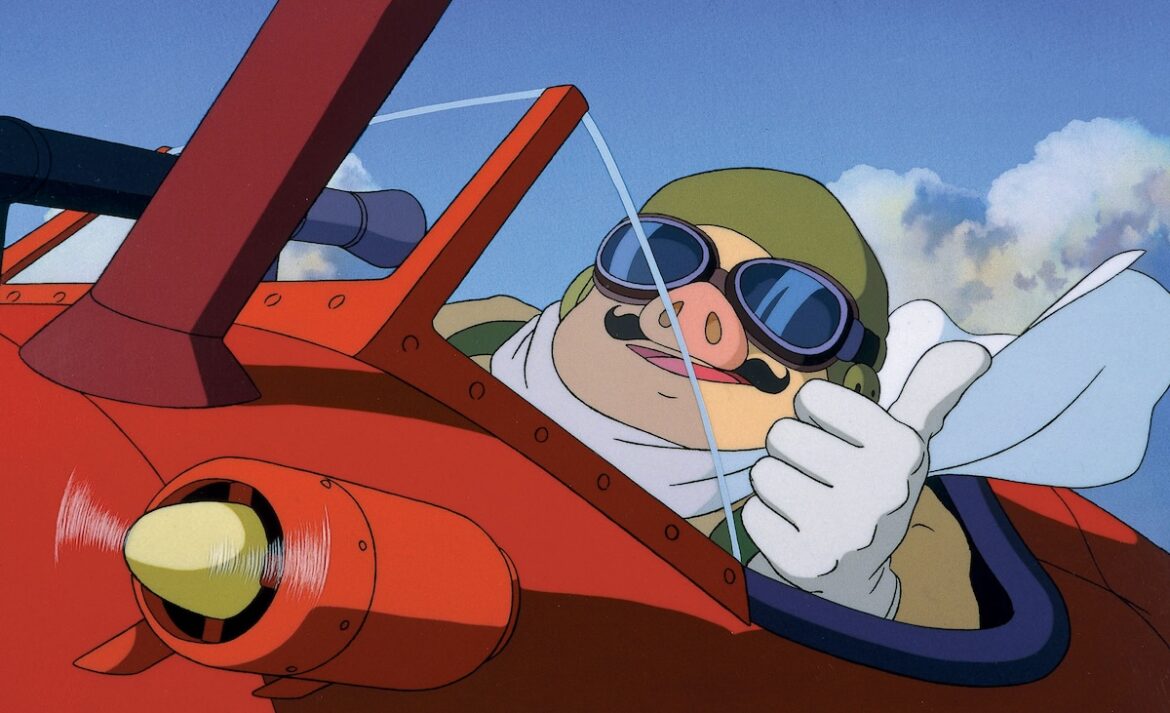

舞台は第一次世界大戦後、イタリアのアドリア海に浮かぶ島々。かつて空軍のパイロットとして戦っていたポルコ・ロッソは、今では賞金稼ぎとして、空賊を相手に真っ赤な飛行艇で空を駆けている。ただしその姿は、人間ではなく“豚”。彼はある呪いによって豚の姿になってしまっていた。

ポルコの最大の魅力は、軽口や皮肉の裏に宿る“大人の美学”にある。「飛ばねぇ豚はただの豚だ」と自嘲気味に笑いながらも、その言葉の奥には、筋を通して生きようとする者の誇りが滲んでいる。

ポルコにとって空を飛ぶという行為は、目的のための手段ではなく、それ自体が生きることと結びついている。戦うためでも、生活のための金や名誉を求めるためでもない。ただ、空にいることがすべて。その感覚は、本作のセリフだけではなく、空と海が溶け合うような映像や、機体が颯爽と風を切る音の中にも息づいているように思う。

ぶっきらぼうな口ぶりに、いかつい豚の姿。そんな外見や言動に似合わず、ポルコの本質は誠実さに満ちており、どこまでもフェアだ。相手が誰であれ、立場に関係なく対等な目線で向き合い、筋の通らないことには頷かない。

その誠実さは、自身の飛行艇の修理を通じて出会う若き設計士フィオとのやりとりにも端的に表れている。最初は「若い女の子には無理なのでは」と疑いの目を向けながらも、彼女の飛行艇への情熱に触れると、ためらうことなく信頼を寄せる。そして、共に機体を仕上げていく過程では、互いを尊重し合う関係性がゆっくりと育まれていく。

WACOCA: People, Life, Style.